ARTICLE

記事

記事

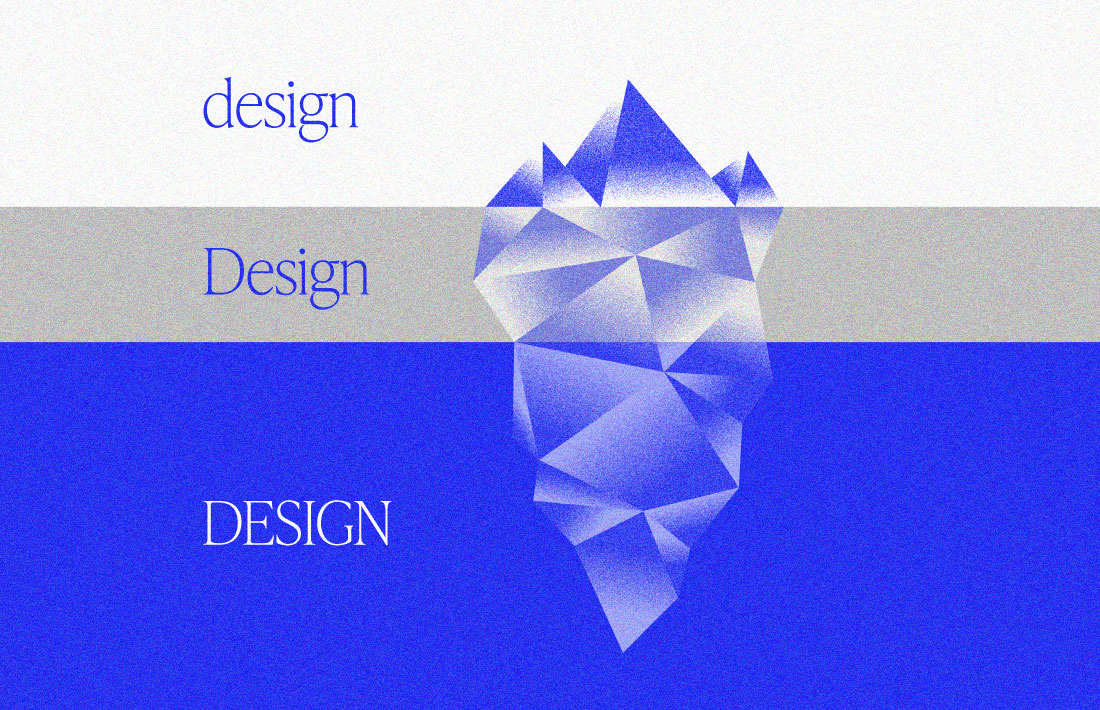

ホームページ制作の現場でよく感じるのは、「デザイン」という言葉の幅広さです。見た目の話をしているのか、サイトの設計を指しているのか、それとももっと大きな課題解決のことなのか──全部ひっくるめて「デザイン」と呼ばれてしまう。だからこそ、私たちは社内で「DDD」という整理をしています。

design(意匠):色やフォント、写真といった表層の見た目

Design(設計):サイトマップや導線設計など、使いやすさを決める骨格

DESIGN(課題解決):「誰の、何のために」つくるのかという根本の戦略

ホームページは、このDDDを説明するのに最も身近な教材です。

トップページのビジュアルやコピーは design(意匠)。

メニューの配置や導線、体験の設計は Design(設計)。

そして「採用を強化したいのか」「顧客に信頼を与えたいのか」といった目的は DESIGN(課題解決)。

デザインプロセスは氷山にたとえられます。

海面から顔を出している部分──つまり完成したアウトプットは、全体のわずか10〜20%にすぎません。ここは多くの人の目に映りやすい部分で、色やフォント、写真といった「design(意匠)」が当たります。

しかし、その下には大きな塊が隠れています。情報の整理や導線の設計といった「Design(設計)」、そもそも「なぜ作るのか」「誰に何を届けるのか」という「DESIGN(課題解決)」。この土台があるからこそ、氷山の上に見えている小さな部分が輝くのです。

このフレームは、MCOにてパーパスを開発するワークショップから生まれました。「How might we──どうすれば私たちは◯◯できるか?」という問いを繰り返すなかで、無意識のうちにやっていた思考やプロセスが三層構造として言語化されたのです。その瞬間、頭の中のもやが一気に晴れた感覚がありました。以来、DDDは社内の共通言語になり、お客様への自己紹介や事業領域の説明にも欠かせない考え方になっています。

表面的なアウトプットだけを「デザイン」と呼ぶのは簡単です。でも、本当に価値があるのは、見えない部分まで含めて「どう」デザインするか、「なぜ」デザインするかを一緒に考えること。私たちはクリエイティブパートナーとして、氷山全体を共創することを大切にしています。

「DDD」は、ホームページという最も身近な題材を通して、デザインの奥行きを示すレンズです。見た目にとどまらず、設計や課題解決までをデザインと呼ぶ。その思想こそが、ブランドの本質をかたちにする力になるのです。

AI TAKASHIMA

KEIRO NISHI